星のように輝きたいと願う、その気持ちを肯定してくれる絵本

この絵本に描かれている「星のように輝きたい」という願いは、決して小さな夢ではありません。

誰かの役に立ちたい、誰かの心に届きたい、自分もこの世界のどこかで光っていたい。

そんな思いが、まっすぐな言葉で描かれています。

「そう思ってもいいんだ」

「そう願ってきた自分がいたな」

読みながら、そんな気持ちに静かに気づかされました。

気づかないうちに、そばにあった光

星の光は、いつも強く輝いて見えるわけではありません。

けれど、夜空のどこかで、変わらずそこにあります。

町はずれに立つ街灯も、目立つ存在ではありません。

けれど、その灯りがあったから、人は安心して道を歩いていました。

この絵本を読みながら、自分もまた、気づかないうちに誰かにいつも見守られている。

そう感じさせてくれる一冊です。

見えなくなってから、思い出すこともある

物語の最後で、街灯は嵐の中で倒れてしまいます。

けれど、そのことで、それまで灯っていた光が消えてしまったわけではありません。

見えなくなってから、「そこにあったこと」を思い出すこともある。

この絵本は、そんな気づきを与えてくれました。

絵本紹介

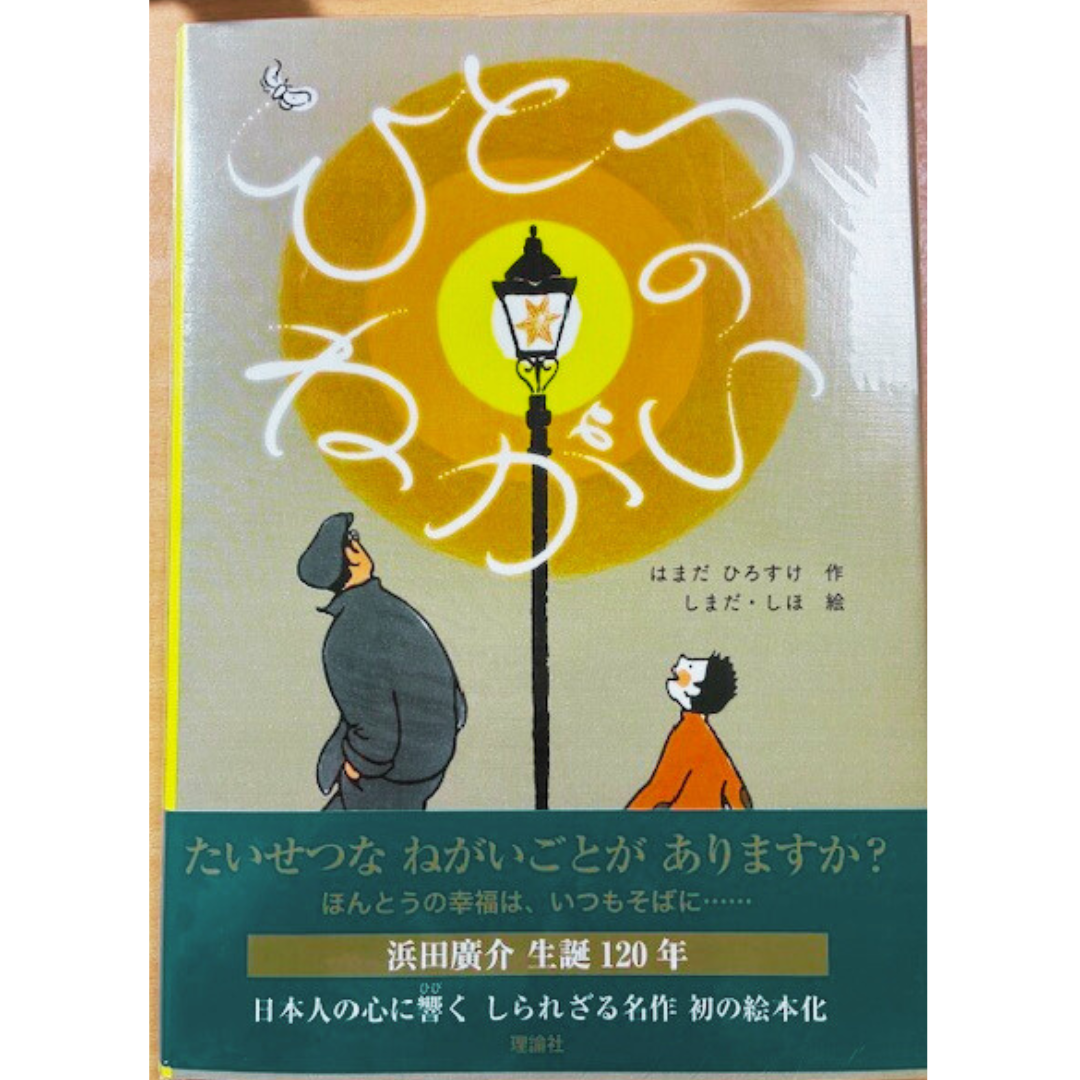

『ひとつのねがい』

作:はまだ ひろすけ

絵:しまだ しほ

出版社:理論社

『ひとつのねがい』は、大正8(1919)年の童話が絵本になったものです。

物語の主人公は、町はずれに立つ一本の街灯。

毎晩、道を照らす役目を果たしながら、星のように輝いてみたいという願いを心に抱いています。

ある夜、嵐が近づき、風がざわめくなかで、街灯は通りかかった男の子の言葉を受け取ります。

その出来事をきっかけに、街灯の存在と願いが物語の中で大きく浮かび上がっていきます。

この作品は、出来事を重ねて展開する物語ではなく、街灯が果たしてきた役目と、胸に秘めた願いを軸に、静かに語られていきます。

大正という時代に生まれたこの物語は、今もなお読み継がれ、人が願いを抱きながら生きる姿を淡々と描いています。

おすすめの理由

星のように輝きたいという願いが、まっすぐ描かれているから

この物語では、星のように輝きたいという願いが、はっきりと語られます。

小さく扱われたり、あきらめとして描かれたりはしません。

誰かの役に立ちたい。誰かの心に届きたい。

そんな思いが、街灯の願いとして、物語の中心に置かれています。

その気持ちが、そのまま肯定されていることが、この絵本の大きな魅力です。

見守る存在ではなく、見守られていた側に立てるから

街灯は、何かを教える存在ではありません。

けれど、その灯りがあったから、人は夜道を歩き、言葉を交わし、安心して通り過ぎていきます。

読んでいるうちに、自分もまた、気づかないところでこんなふうに照らされていたのかもしれない、という感覚が生まれます。

この絵本は、「支える側」ではなく「支えられていた側」の視点をそっと差し出してくれます。

願いがかなったあとも、物語が続いているから

街灯の「星のように輝きたい」という願いは、嵐を前にした夜、男の子の言葉によって確かにかなえられます。その直後、嵐が強まり、街灯は倒れてしまいます。

けれど物語は、願いがかなったから終わる、倒れたから終わる、どちらの形も選びません。

かなった願いと、起きた出来事が、並んだまま置かれて、物語は閉じられます。

そのため、読み終えたあとも、街灯の光や、あの一言が、心の中で静かに残り続けます。

「何が心に残ったか」を大切にできる読みは、少しずつ自分の感じ方を持ちはじめる高学年だからこそ、無理なく向き合えるものだと思います。

まとめ

『ひとつのねがい』は、願いがかなう瞬間と、その直後に起こる出来事を、同じ時間の流れの中で描いた物語です。

うれしさも、驚きも、ひとつにまとめられることなく並んでいます。

そのため、読む人は、自分の心に残った場面を、そのまま持ち帰ることができます。

読み終えたあと、すぐに言葉にしなくても、しばらく心の中で灯り続けるものがある。

そんな余韻を残す一冊です。

コメント